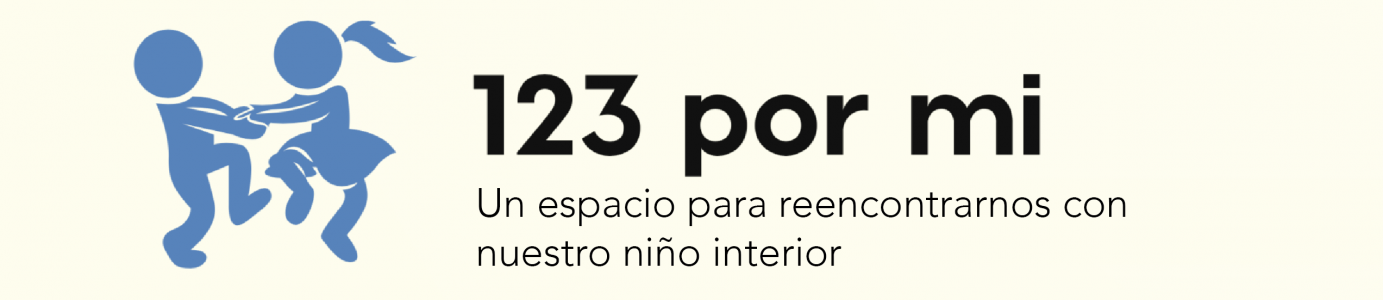

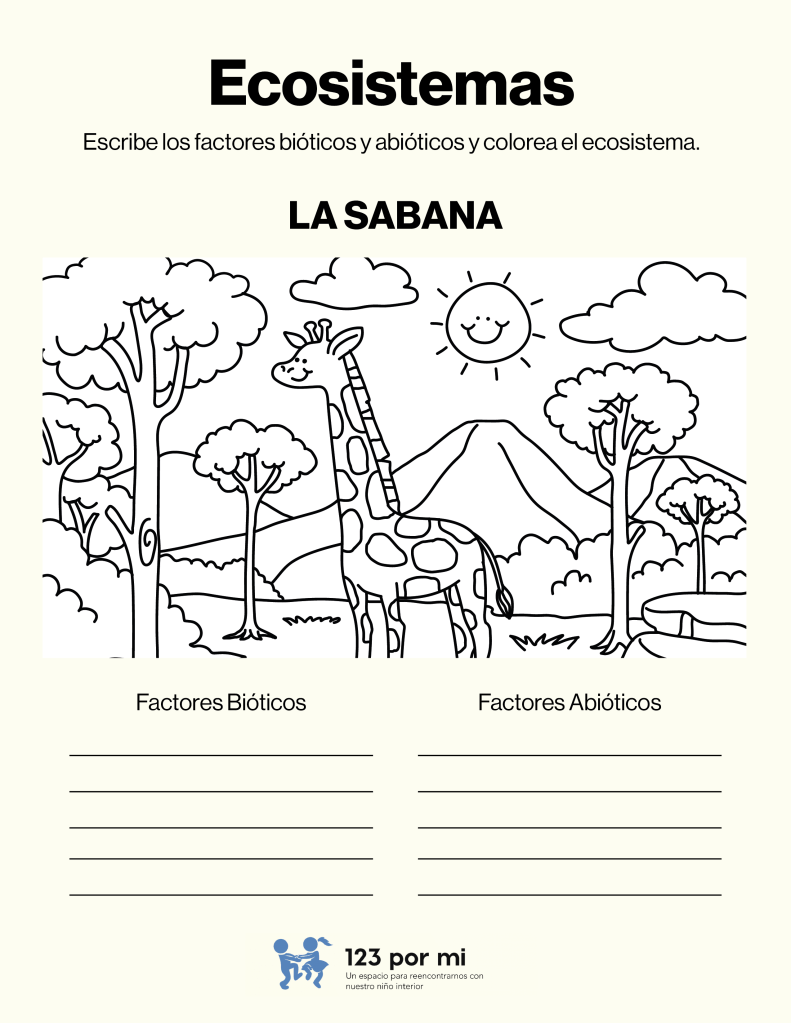

Ecosistemas: El desierto

Ecosistemas: El oceano

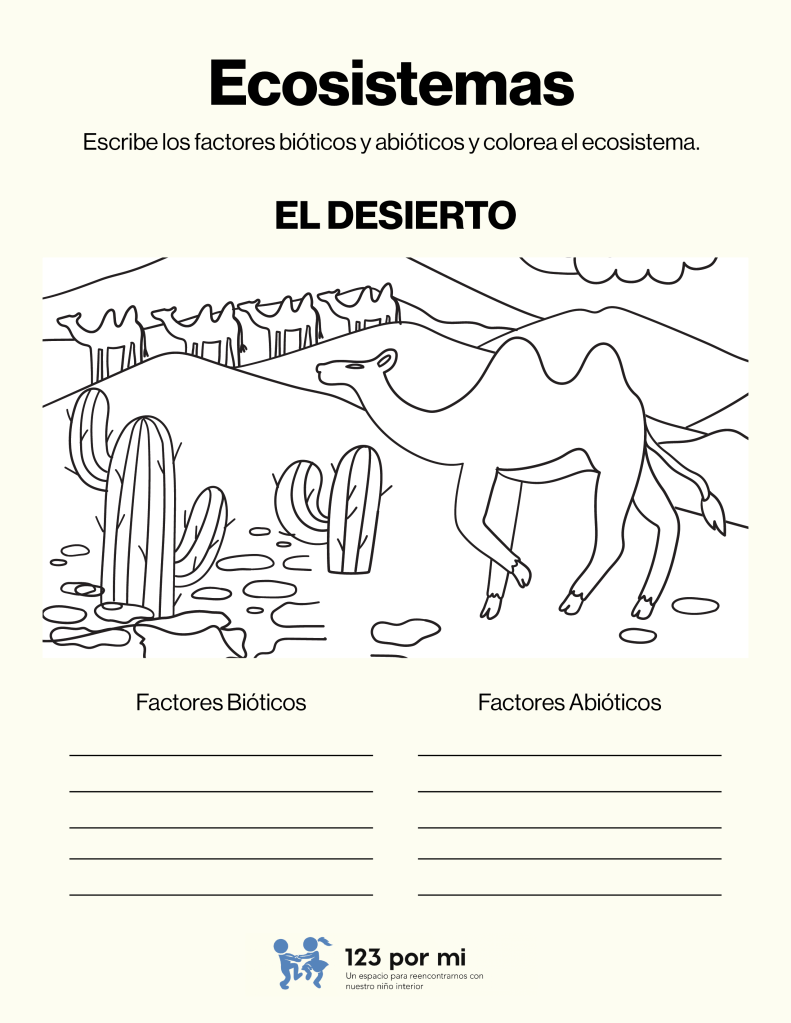

Ecosistemas: La montaña

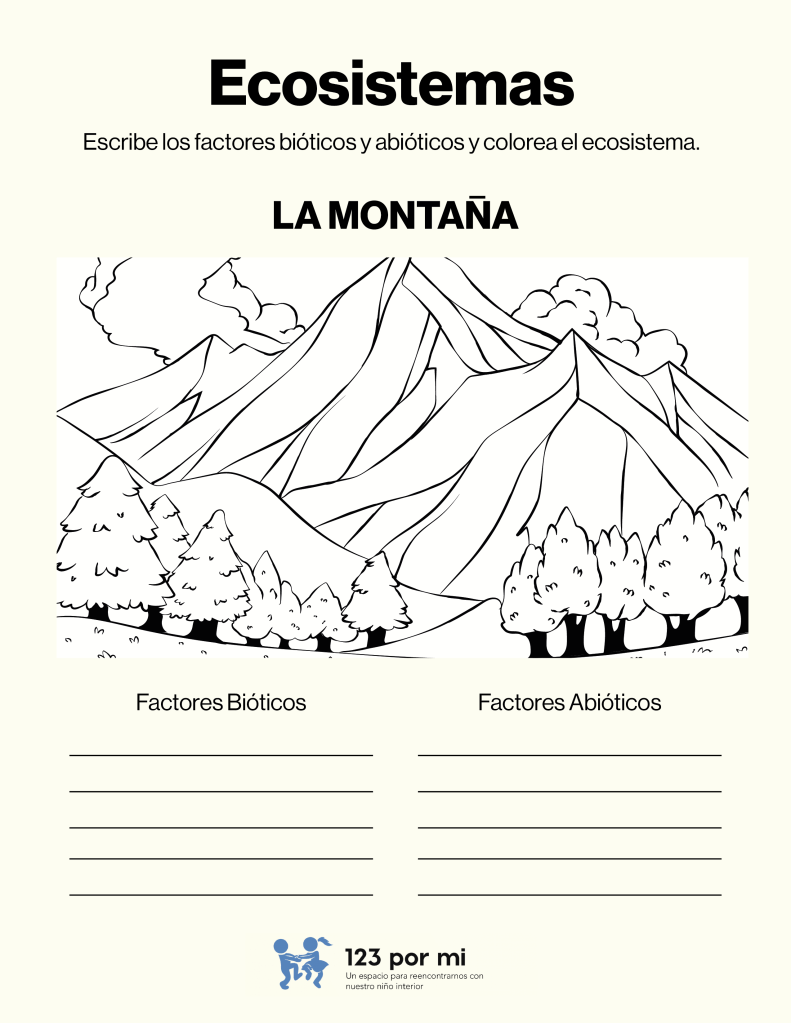

Ecosistemas: La playa

Investigación planetaria: Venus

Respuestas:

Venus

Distancia al Sol: 108.2 millones de km

Diámetro: 12,104 km

Número de lunas: 0

Temperatura promedio: 464 °C

Preguntas y respuestas:

- ¿Por qué es el más caliente?

Por el efecto invernadero extremo causado por su densa atmósfera de dióxido de carbono. - ¿Qué características tiene su atmósfera?

Es muy densa y está compuesta casi totalmente por dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico. - ¿Qué dificulta una exploración humana?

La temperatura, la presión atmosférica 90 veces mayor que la terrestre y las nubes corrosivas.