Categoría: Sin Categoría

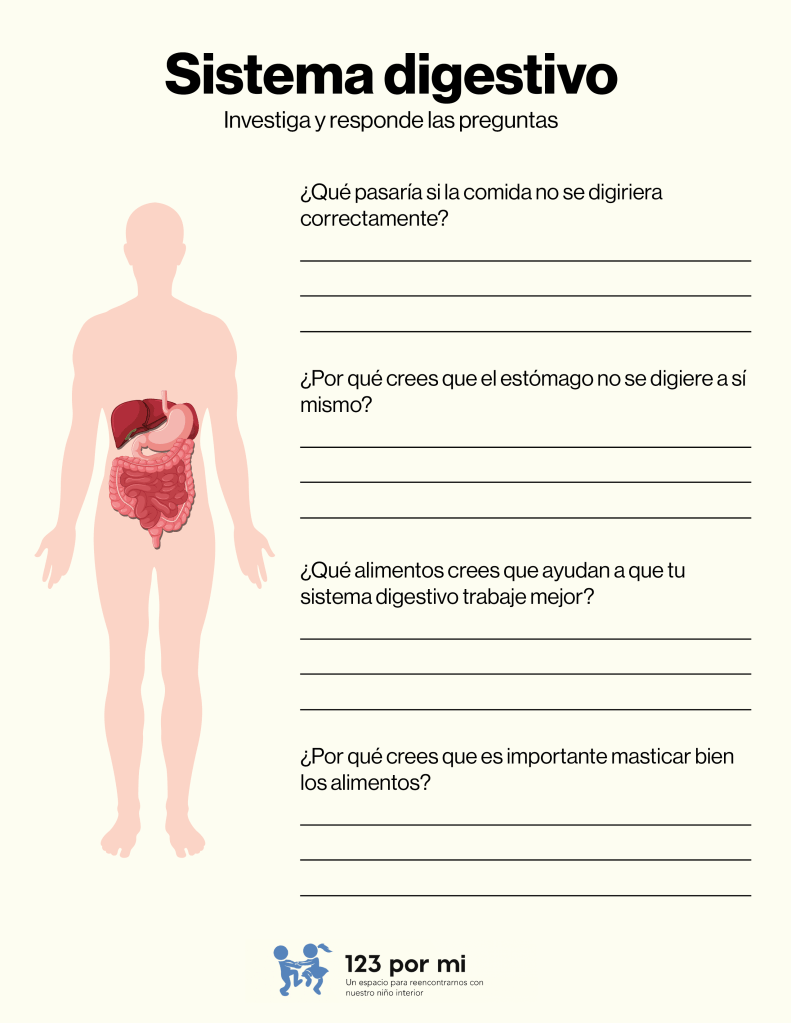

Sistema digestivo

- ¿Por qué crees que es importante masticar bien los alimentos?

Porque al masticar los trozos se hacen pequeños y es más fácil que el estómago los procese. - ¿Qué pasaría si la comida no se digiriera correctamente?

No obtendríamos suficiente energía ni nutrientes, y podríamos sentirnos mal o con dolor de estómago. - ¿Por qué crees que el estómago no se digiere a sí mismo?

Porque tiene una capa protectora que lo cubre del ácido que usa para digerir la comida. - ¿Qué alimentos crees que ayudan a que tu sistema digestivo trabaje mejor?

Frutas, verduras, agua y alimentos con fibra, como cereales y granos.

¿Cómo acompañar la lectura responsable en nuestros hijos?

Leer con nuestros hijos no es solo sentarlos con un libro en las manos y esperar que ocurra la magia. Leer es una aventura compartida, un momento que puede ser tan divertido, enriquecedor y hasta un poco travieso, como necesario. Pero para que esta experiencia sea realmente valiosa, es importante acompañar, guiar y elegir con cuidado qué leer.

Primero que todo, hay que entender que no todos los libros sirven para todas las edades, por más que tengan una portada llena de colores y dibujos lindos. Ahí está el primer reto: no dejarnos engañar por la apariencia. Muchas veces, los libros con temas complejos o dirigidos a públicos adultos vienen envueltos en ilustraciones muy “amigables” o portadas que parecen diseñadas para niños. Y si no estamos atentos, podemos terminar entregándoles a nuestros hijos lecturas que no están listas para digerir, con contenidos que pueden confundirlos o incluso asustarlos.

Por eso, antes de abrir ese libro, vale la pena dedicar unos minutos a revisarlo: leer la sinopsis, echar un vistazo rápido a las ilustraciones, y sobre todo, evaluar si el tema es adecuado para la edad y la sensibilidad de nuestro hijo. No se trata de censurar o limitar, sino de acompañar y proteger. Porque cada niño tiene un ritmo y un nivel de comprensión diferente, y un libro que para uno puede ser fascinante, para otro puede resultar complicado o incómodo.

Pero elegir bien el libro es solo el principio. El acompañamiento es la clave para que la lectura sea una experiencia enriquecedora. Eso implica estar presentes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Leer juntos, hacer preguntas sobre lo que están viendo y entendiendo, escuchar sus opiniones y dudas, y compartir nuestras propias reflexiones. Así la lectura deja de ser una actividad pasiva y se convierte en un diálogo, en un puente entre el mundo del libro y el mundo del niño.

También es importante que la lectura no se vuelva una “obligación feliz”, esa frase que muchas veces escuchamos: “es que me encanta que mi hijo lea, así que lo dejo con cualquier libro, aunque no lo entienda del todo”. Leer solo para que lean no alcanza. Hay que buscar calidad, sentido y disfrute real. Por eso, si notamos que un libro no les interesa o les genera confusión, está bien pausarlo o cambiarlo por otro que se adapte mejor a ellos. La lectura responsable es respetar su proceso, sus tiempos y sus emociones.

Además, leer juntos nos da la oportunidad perfecta para enseñarles a nuestros hijos a ser lectores críticos. A cuestionar lo que leen, a reconocer cuando una historia no les cuadra, o cuando un personaje no actúa bien. Esto ayuda a construir su criterio, a fortalecer su autonomía y a que entiendan que no todo lo que está escrito es verdad absoluta, sino un mundo para explorar y cuestionar.

En definitiva, leer con nuestros hijos es mucho más que pasar páginas. Es acompañarlos en ese viaje donde las palabras cobran vida, donde las preguntas se vuelven aventuras y donde, con nuestra presencia atenta y amorosa, los ayudamos a crecer como lectores conscientes y felices.

Así que la próxima vez que elijan un libro, recuerden: no basta con que tenga dibujos bonitos o un título llamativo. Más importante es que ese libro sea un buen compañero para nuestro hijo, un amigo que lo acompañe en su etapa, que le abra ventanas y le haga sentir que leer es una fiesta para la mente y el corazón.

Frases secretas

Inside Out 2: New Emotions, New Fears, New Me

If the first Inside Out taught us that sadness was also important, Inside Out 2 comes to remind us of something harder to accept: growing up hurts. And not because it’s tragic, but because it involves losing versions of oneself, living with new emotions, and experiencing—for the first time—an emotional turmoil that can’t be explained with emojis.

Riley is now 13 years old. And what seems like a small leap in age is, from the perspective of developmental psychology, a hormonal, neurological, and social earthquake. Adolescence begins, and with it, a complete reconfiguration of the emotional brain. More complex emotions appear: Anxiety, Envy, Shame, and Ennui (that teenage boredom with a French accent that we didn’t know had a name). These are emotions that don’t replace Joy, Sadness, or Anger, but rather disorganize the entire system… because growing up is about reordering from chaos.

From Erik Erikson’s perspective, this stage of development is called the search for identity vs. role confusion. Riley is no longer just a happy girl who plays hockey. Now she’s starting to wonder who she is, who she wants to be, who her friends see as her, what people think, how to fit in without ceasing to be herself. It’s the beginning of the adolescent whirlwind, where the construction of the «self» is a puzzle that changes shape every day.

In this context, anxiety appears as the emotional protagonist. And it’s no coincidence. From neuroscience, we know that the amygdala (the fear center) becomes especially active in adolescence. Everything becomes more intense, more personal, more dangerous. What was once a mistake is now a social catastrophe. What was once a passing emotion is now an internal roller coaster. Anxiety, in the film, is not the villain. It’s an emotion that wants to help, that tries to anticipate dangers, but ends up overcontrolling everything. Exactly as it happens in real life.

Inside Out 2 also presents another fascinating change: the deconstruction of the «self.» In the first film, Joy showed us the Personality Islands. In this one, we discover the Sense of Self, which isn’t something solid but a crystal under construction, filled with internal beliefs that are activated by emotions. Riley is no longer defined only by what she does, but by what she believes about herself. «I’m a good friend,» «I’m a good player,» «I’m someone you can count on»… Until anxiety begins to question each one.

This connects directly to the concept of self-schemas: the beliefs we have about who we are. When these self-schemas are threatened (because we lose a game, because we fight with a friend, because we’re rejected), we feel our entire identity shaken. Riley experiences this crisis. And like many teenagers, she tries to fit in. She hides behind what she thinks others want to see. She distances herself from who she was. She «betrays» herself in order to belong.

But the film, with the emotional sweetness that only Pixar achieves, reminds us of something vital: we can’t build a healthy identity if we exclude our uncomfortable emotions. Joy realizes she can’t bury difficult emotions. Literally. She had pushed them to the back of her mind. But without them, Riley’s self becomes fragile, false, anxious.

The solution? Integrate. Let them all speak. Let sadness have a voice. Let shame emerge. Let anxiety not take control, but not be expelled either. Because forming a healthy identity means learning to live with all that we are. Not just the pretty things.

Inside Out 2 isn’t just a sequel. It’s an emotional lesson. It teaches us that growing up isn’t about ceasing to be who we were, but rather integrating new versions of ourselves, embracing new emotions, and understanding that the self isn’t defined by control, but by connection.

And yes: sometimes, to grow, you first have to fall apart a little inside.

Nuevo episodio de Dialoguemos la infancia

Up: volar cuando todo pesa

Hay películas que inician con una historia. Up inicia con una vida entera. En menos de cinco minutos, Pixar nos cuenta una historia de amor que es, también, una historia sobre el tiempo, el deseo, las pérdidas pequeñas y el golpe definitivo. La historia de Carl y Ellie es tan profunda que no necesita diálogos: solo silencios, gestos, rutinas compartidas. Y, claro, la casa: ese espacio que, en psicología ambiental, puede entenderse como la extensión física del yo. En Up, esa casa se vuelve literal: es el pasado que Carl se niega a soltar. Su memoria. Su duelo flotante.

Carl representa la vejez desde una perspectiva emocionalmente densa. No solo es un hombre mayor; es alguien aferrado a la nostalgia, al «lo que pudo haber sido». El duelo, como lo plantea Elisabeth Kübler-Ross, tiene cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Carl, al inicio de la película, está atrapado entre la negación y la ira. Ha convertido su casa en una cápsula del tiempo, y cualquier intento de cambio (la construcción de edificios, los trabajadores que tocan a su puerta, el paso del mundo) es una amenaza directa a su estabilidad emocional.

Pero entonces llega Russell.

Desde la psicología del desarrollo infantil, Russell es un niño que necesita pertenecer. Su insistencia en ganarse una insignia no es solo una meta concreta: es su forma de buscar validación, afecto, conexión. Sabemos que no tiene una figura paterna presente, y que tras su insistencia por ayudar a los ancianos hay una necesidad profunda de recibir guía, mirada, abrazo.

Vygotsky planteaba que el aprendizaje se da en la zona de desarrollo próximo, es decir, en ese espacio intermedio entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Curiosamente, Up invierte este concepto: es el niño quien ayuda al adulto a superar sus límites. Es Russell quien empuja a Carl hacia la transformación. Porque Carl no solo está viejo. Está estancado.

El viaje en globo —esa metáfora visual tan potente— es también un viaje interno. Es una metáfora de la necesidad de soltar el peso, de literalmente liberar objetos para seguir avanzando. La casa vuela, sí. Pero cada vez más baja. Cada recuerdo, cada objeto, cada silla, impide que Carl siga adelante. Hasta que finalmente lo entiende: no necesita llevarlo todo para conservar lo importante. La memoria no está en las cosas. Está en el vínculo.

Y ese álbum, el “My Adventure Book”, es el giro psicológico más potente de toda la película. Carl creía que le había fallado a Ellie, que no habían cumplido su sueño de ir a Cataratas del Paraíso. Pero Ellie ya había escrito su final. Lo importante no era el destino. Era la vida compartida. Las aventuras cotidianas. Las pequeñas cosas. Desde una mirada existencialista, esto es un golpe de lucidez: no se trata de lo que soñamos hacer, sino de cómo vivimos mientras tanto.

Up es, también, un estudio sobre los vínculos intergeneracionales. Carl y Russell se necesitan mutuamente. Uno representa la experiencia, la estructura, el pasado. El otro, la espontaneidad, la emoción, la apertura al presente. Juntos encuentran un punto medio. Uno suelta. El otro se siente visto.

Y claro, Up también tiene su “crisis de la galleta”. Pero aquí, es una crisis con forma de buzón. Cuando Carl golpea a un trabajador por tocar el buzón que compartía con Ellie, entendemos que no se trata de una simple reacción: es un grito desesperado por no perder lo poco que queda de su historia de amor. Es cuando el pasado duele tanto que se convierte en violencia.

Pero la película nos enseña que el amor verdadero no se pierde cuando se avanza. Al contrario. Solo cuando se avanza, ese amor puede transformarse en legado, en vínculo, en nueva historia.

Así, Up no es una película sobre volar. Es una película sobre aprender a dejar caer lo que ya no necesitamos, para que lo que realmente importa… nos eleve.