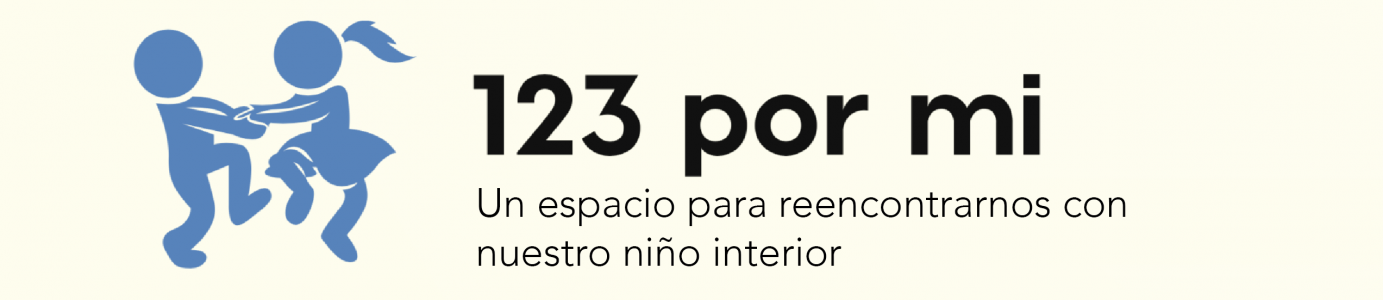

Escribe las partes de la vaca

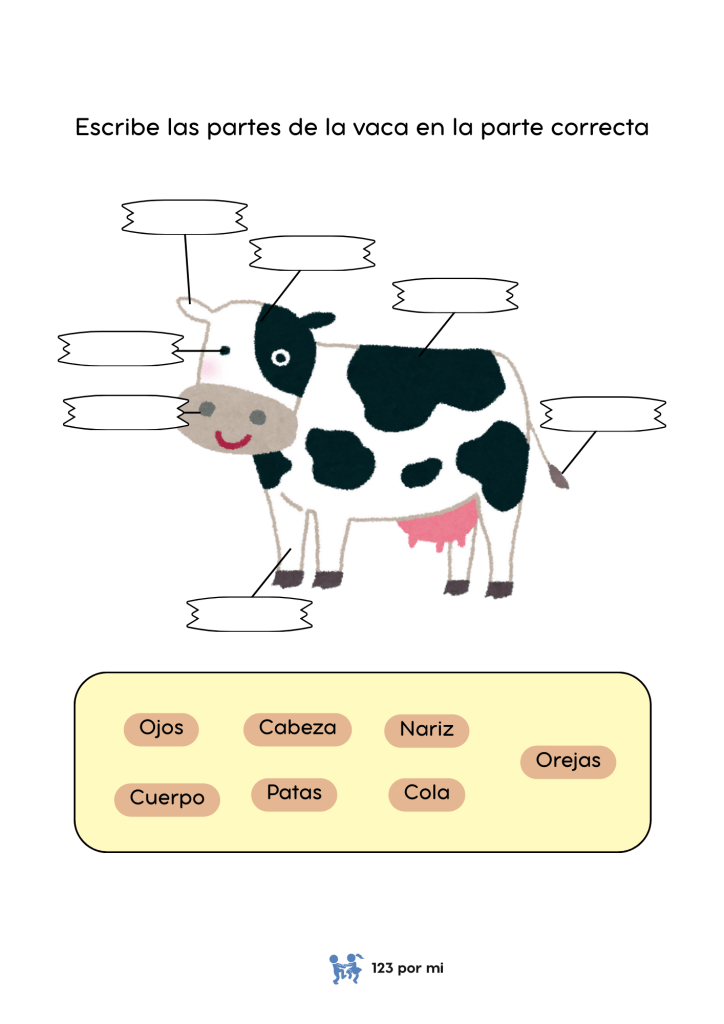

Write the correct answer

Write the correct answer

The Concrete Operational Stage

The Concrete Operational Stage, which spans roughly from ages 7 to 11, marks a turning point in children’s cognitive development. Jean Piaget described it as the moment when kids stop being fully immersed in their internal world and start understanding the external one through their own kind of logic. In other words, they go from being little poets of fantasy to little scientists of concrete thinking. They still struggle with abstract ideas, but they can now solve real-world problems, understand cause-and-effect relationships, and surprise you with questions like: “If water evaporates, where does it go?” or “Why does time go faster on weekends?” (a question adults still can’t answer clearly, by the way).

One of the key abilities that emerges during this stage is conservation—the understanding that certain properties of objects remain the same even when their appearance changes. That is, if you pour the same amount of juice from a tall glass into a short, wide one, they no longer panic thinking you’ve given them less. Basic math starts to make sense, and kids become little justice auditors, counting every candy with the precision of a seasoned accountant. If there’s an extra candy, it must be split evenly… unless they can argue, “I earned it because I did the dishes.”

During this period, kids also develop seriation (the ability to order objects based on characteristics like size or weight) and classification. They now understand that a dog is an animal, but not all animals are dogs (amazing, but true). Their thinking becomes reversible, allowing them to grasp that if 3+2=5, then 5-2=3. It may sound simple, but it’s a monumental leap from the magical thinking of earlier stages.

Lev Vygotsky, on the other hand, continues to emphasize the importance of social interaction as the engine of cognitive development. For him, learning is still deeply shaped by the child’s cultural and social environment. At this point, the “Zone of Proximal Development” becomes more sophisticated, since children can now engage in more complex activities with the right guidance. Vygotsky speaks not just of learning to do, but of learning to think in a new way—more reflective and collaborative. That’s why an adult who asks provocative questions like “What do you think?” or introduces strategic games is helping cultivate more critical, structured thinking.

Language remains an essential tool. Children no longer just narrate their play; they begin to use language to plan, reflect, and argue. Where they once said “because I said so,” now they’ll present arguments worthy of a board meeting: “If my sister had two ice creams this week and I only had one, then I deserve another one to make it fair.” Welcome to the era of emerging moral thinking, where justice becomes a life philosophy.

Socially, this is the golden age of friendships. Kids form groups, teams, and secret clubs. The rules of the game no longer change halfway through (well, almost never), and peer conflicts become opportunities to practice negotiation, empathy, and leadership. They learn they can get along even with someone who thinks differently, and that being part of a group comes with responsibilities—like sharing, taking turns, and not blatantly cheating (though there’s always one who tries).

Academically, this stage is crucial for solidifying reading, writing, and problem-solving skills. Kids start to see learning not just as a requirement, but as a way to discover how the world works. More defined interests emerge: some fall in love with science, others with maps, art, or random facts—like how much an elephant weighs or what happened in 3500 BC (spoiler: not much, but they still want to know).

And as is tradition, let’s return to the eternal cookie dilemma. At this stage, the debate is no longer about whether a broken cookie is worth less or if one piece is bigger. Now things get serious: “If there are four cookies and three of us, there’s one left over. But if I washed the dishes yesterday and no one helped me, I think I deserve the extra one.” Yes, we’re witnessing a moral evolution: the rise of childhood utilitarian reasoning. And if there’s a dispute, expect arguments, evidence, precedents, and maybe even a mini protest with crossed arms.

In short, the concrete operational stage is when children become logical explorers of the world, guided by a mix of curiosity, a hunger for fairness, and a drive to understand how things work. And even if they no longer believe their toys have souls (well, some still do), they now firmly believe in fairness, clear rules, and that every good argument should end with a cookie—or two, if the case was strong enough.

La etapa de las operaciones concretas

La etapa de las operaciones concretas, que abarca aproximadamente de los 7 a los 11 años, marca un antes y un después en el desarrollo cognitivo infantil. Jean Piaget la describió como el momento en que los niños dejan de estar completamente inmersos en su mundo interno para comenzar a entender el mundo externo con una lógica propia. Es decir, pasan de ser pequeños poetas de la fantasía a ser pequeños científicos del pensamiento concreto. Aún no manejan ideas abstractas con facilidad, pero ya pueden resolver problemas reales, entender relaciones de causa y efecto, y sorprenderte con preguntas como: «Si el agua se evapora, ¿dónde se va?» o «¿Por qué el tiempo pasa más rápido los fines de semana?» (pregunta que, por cierto, los adultos seguimos sin poder responder con claridad).

Una de las habilidades clave que emergen en esta etapa es la conservación: el niño comprende que ciertas propiedades de los objetos se mantienen aunque cambie su apariencia. Es decir, si pasas la misma cantidad de jugo de un vaso alto a uno bajito y ancho, ya no entra en pánico creyendo que le diste menos. La matemática básica empieza a tener sentido y los niños se vuelven pequeños auditores de justicia, contando cada dulce con la precisión de un contador experimentado. Si hay una dulce extra, se sabe que tiene que repartirse equitativamente… a menos que puedan negociar un «me la gané porque lavé los platos”.

En este período, también aparece la capacidad de seriación (que es ordenar objetos según una característica como tamaño o peso) y clasificación . Los niños ya entienden que un perro es un animal, pero no todos los animales son perros (increíble pero cierto). Su pensamiento se vuelve reversible, lo que les permite entender que si 3+2=5, entonces 5-2=3. Un logro monumental que, aunque suene simple, representa un salto gigantesco desde el pensamiento mágico de etapas anteriores.

Lev Vygotsky, por su parte, sigue subrayando en esta etapa la importancia de la interacción social como motor del desarrollo cognitivo. Para él, el aprendizaje sigue estando profundamente influenciado por el entorno cultural y social del niño. Aquí, la «Zona de Desarrollo Próximo» se vuelve más sofisticada, porque el niño ahora puede participar en actividades más complejas con la guía adecuada. Vygotsky no solo habla de aprender a hacer, sino de aprender a pensar de una manera nueva, más reflexiva y colaborativa. Por eso, un adulto que plantea preguntas provocadoras como «¿Y tú qué opinas?», o que propone juegos de estrategia, ayuda a cultivar un pensamiento más crítico y estructurado.

El lenguaje sigue siendo una herramienta esencial. Ahora los niños no solo narran lo que hacen mientras juegan, sino que también empiezan a usar el lenguaje para planear, reflexionar y argumentar. Si antes decían «es así porque yo digo», ahora te sueltan un razonamiento digno de una junta directiva: «Si mi hermana tuvo dos helados esta semana y yo solo uno, entonces me corresponde otro para que estemos a mano». Bienvenidos a la era del pensamiento moral incipiente, donde el concepto de justicia se convierte en una filosofía de vida.

Socialmente, esta etapa es el momento dorado de las amistades. Los niños forman grupos, equipos y clubes secretos. Las reglas del juego ya no cambian a mitad del partido (bueno, casi nunca), y los conflictos entre pares se vuelven oportunidades para practicar la negociación, la empatía y el liderazgo. Aprenden que pueden llevarse bien incluso con quien no piensa igual, y que ser parte de un grupo también implica responsabilidades, como compartir, respetar turnos y no hacer trampa descaradamente (aunque siempre hay uno que lo intenta).

En el plano académico, esta etapa es clave para consolidar habilidades de lectura, escritura y resolución de problemas. Los niños comienzan a ver el estudio no solo como una actividad obligatoria, sino como una forma de descubrir cómo funciona el mundo. Aparecen intereses más definidos: algunos se enamoran de la ciencia, otros de los mapas, otros del arte, y otros de aprender datos random como cuánto pesa un elefante o qué pasó en el año 3500 a.C. (spoiler: no mucho, pero ellos quieren saberlo igual).

Y como ya es costumbre, volvamos al eterno dilema de la galleta. En esta etapa, la discusión ya no gira en torno a si una galleta rota es menos valiosa o si una parte es más grande. Ahora la cosa se pone seria: «Si hay cuatro galletas y somos tres, hay una que sobra. Pero si yo lavé la loza ayer y nadie me ayudó, creo que tengo derecho a la extra». Sí, estamos ante una evolución moral: el nacimiento del razonamiento utilitarista infantil. Y si hay un debate, vendrá con argumentos, cifras, antecedentes y quizás incluso una pequeña huelga de brazos cruzados en señal de protesta.

La etapa de las operaciones concretas es, en resumen, una etapa donde los niños se convierten en exploradores lógicos del mundo, guiados por una mezcla de curiosidad, deseo de justicia y ganas de entender cómo funcionan las cosas. Y aunque ya no crean que sus juguetes tienen alma (bueno, algunos todavía), ahora creen firmemente en la equidad, en las reglas claras y en que toda buena discusión debe terminar con una galleta… o dos, si el argumento fue lo suficientemente sólido.

¿Qué hace un Principito en la cabeza de un niño?

El Principito no es solo ese libro que los adultos compran para decorar la biblioteca o para sentirse poéticos en Instagram. No. Para los niños, este pequeño viajero rubio es mucho más que una ilustración tierna en la portada. Es un símbolo, una invitación, una brújula. A veces, sin saberlo, los niños se encuentran con él justo cuando empiezan a preguntarse qué sentido tiene todo esto de crecer, de obedecer, de hacer tareas que no entienden y de vivir entre adultos que se preocupan más por contar estrellas que por mirarlas.

Cuando un niño se topa con El Principito, algo en su cabeza hace clic. Desde el primer dibujo del “sombrero” que en realidad es una boa digestiva con un elefante dentro, ya se marcan dos equipos: el de los adultos que no entienden nada y el de los niños que sí. Y eso, aunque parezca pequeño, es poderoso. Porque les dice, sin decirlo, que su forma de ver el mundo es válida, que la imaginación no es una tontería sino una manera legítima de comprender lo invisible.

A lo largo del viaje del Principito por diferentes planetas, los niños se van encontrando con personajes extraños, pero curiosamente familiares. Un rey que quiere mandar sin nadie a quien mandar. Un vanidoso que solo quiere aplausos. Un bebedor que bebe para olvidar que bebe. Un hombre de negocios que cuenta estrellas pero no sabe por qué. Un farolero que enciende y apaga sin descanso. Y un geógrafo que todo lo anota, pero nada conoce. A través de estos personajes, sin sermones ni moralejas subrayadas, los niños intuyen cosas. Que hay adultos que viven por vivir. Que a veces las rutinas no tienen sentido. Que algunas personas se preocupan por poseer cosas que no entienden. Y que crecer, si no se hace con conciencia, puede volverse un lío de ocupaciones sin corazón.

Pero de todos los encuentros del Principito, hay uno que brilla con luz propia: el zorro. Ese zorro que pide ser domesticado y enseña la frase más repetida (y más sentida): “Lo esencial es invisible a los ojos”. Aquí los niños aprenden algo que intuyen desde siempre, pero que rara vez se les dice tan bonito: que los vínculos se construyen, que las relaciones no son automáticas, que alguien se vuelve especial porque tú lo haces especial. En un mundo donde a veces la amistad se mide en likes, el zorro aparece como un sabio que les recuerda que tener un amigo es un acto de paciencia, cuidado y presencia.

Y si el zorro es el maestro, la flor es la prueba. La rosa del Principito es delicada, exigente, un poquito mandona… pero única. Los niños entienden rápidamente que el amor no siempre es fácil. Que cuidar de alguien implica estar, regar, proteger, aunque a veces pique un poco. Esa flor representa la responsabilidad afectiva, así de poético y así de concreto. Porque en la infancia también se ama, también se pierde, también se cuida. No hace falta ser adulto para que el corazón duela y se ensanche a la vez.

El final del libro, como ya sabemos, no tiene un cierre de cuento tradicional. Hay una despedida, una tristeza suave pero profunda, una estrella que ríe desde el cielo. Y aunque algunos adultos quieran evitar hablar de eso, los niños lo entienden. Ellos también pierden, también se separan, también extrañan. Y El Principito les ofrece una forma amable de transitar esos sentimientos. Les dice que lo que uno ama no desaparece del todo. Que, si uno mira bien, puede encontrar a sus personas queridas en el brillo de una estrella, en un recuerdo, en una risa.

Entonces, ¿qué hace un Principito en la cabeza de un niño? Les da permiso para imaginar, para sentir, para cuestionar y para amar. Les ofrece personajes que no juzgan, metáforas que acompañan y frases que se quedan flotando como constelaciones. Y aunque quizás olviden los nombres de los planetas, el dibujo del elefante dentro de la boa se les queda para siempre. Porque en el fondo, El Principito les susurra al oído algo que ojalá nunca olviden: que su forma de mirar el mundo es hermosa, valiente y profundamente necesaria. Y que lo esencial —eso que de verdad importa— no tiene etiquetas, ni calificaciones, ni horario de clase. Está en lo invisible, justo donde ellos ya sabían mirar.

Write the correct answer

Three word game

Frozen: emociones congeladas y vínculos que derriten

Si pensabas que Frozen era solo una película de princesas que cantan y hacen castillos de hielo con las manos, déjame decirte que te estás perdiendo uno de los retratos emocionales más potentes que nos ha dado Disney en los últimos años. Porque sí, Frozen habla de nieve, magia y vestidos brillantes, pero sobre todo, habla de emociones contenidas, de vínculos afectivos y del miedo a ser uno mismo cuando ese “uno mismo” parece demasiado… intenso.

Elsa es la reina de todo eso. No solo del hielo, sino de las emociones reprimidas, de los poderes que la desbordan y de la ansiedad de no encajar. Desde pequeña, se le enseña a controlarse, a ocultarse, a reprimir sus emociones por miedo a hacer daño. “No sientas. No muestres. No te salgas de control”. Y si eso no suena como una metáfora perfecta de cómo muchos niños aprenden a relacionarse con sus emociones, no sé qué lo es.

Elsa encarna ese momento en el que un niño o niña se da cuenta de que sentir (mucho) puede ser peligroso si no es bien recibido. Pero también representa la otra cara de la moneda: cuando encuentra la libertad, cuando canta ese Let it go que es más una terapia emocional que una balada pop, Elsa comienza a sanar. Porque no es malo sentir, lo malo es no saber qué hacer con lo que sentimos.

Y luego está Anna, que es el amor desbordado, el optimismo terco, la necesidad de vínculo. Ella representa a muchos niños y niñas que solo quieren conectar, pertenecer, jugar, amar. Pero también nos habla de los peligros de la impulsividad emocional y de idealizar vínculos (hola, Hans, príncipe de cartón). A través de ella podemos hablar con nuestros hijos sobre cómo elegir vínculos sanos, cómo no confundir amor con dependencia, y cómo el amor propio también se construye poniendo límites.

Lo hermoso de Frozen es que le da vuelta a ese clásico final de «el amor verdadero salva el día», pero lo redefine completamente: no es un beso de príncipe, no es un rescate desde afuera. Es el vínculo profundo entre hermanas, el amor genuino entre personas que se aceptan y se acompañan sin condiciones. Un amor que no idealiza, sino que cuida, escucha, sostiene. Y ese mensaje es oro puro para las infancias: a veces el amor que salva no viene de un cuento de hadas, sino de quienes están cerca, de quienes te ven realmente, incluso cuando estás hecha un desastre emocional con capa.

Además, Frozen abre conversaciones sobre el aislamiento emocional, sobre cómo los adultos muchas veces (con buena intención) enseñan a “portarse bien” en lugar de enseñar a sentir bien. Podemos hablar de ansiedad, de autoestima, de cómo no debemos tener miedo a mostrarnos vulnerables, de cómo no hay emociones “malas”, solo emociones que necesitan espacio, acompañamiento y contención.