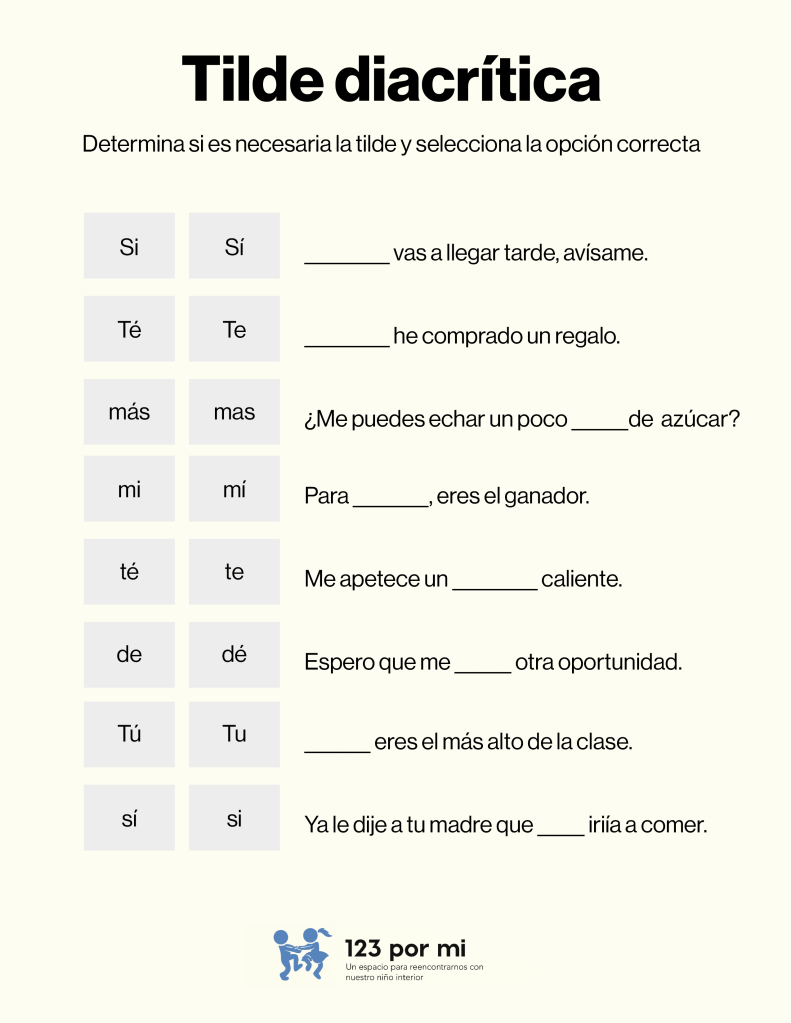

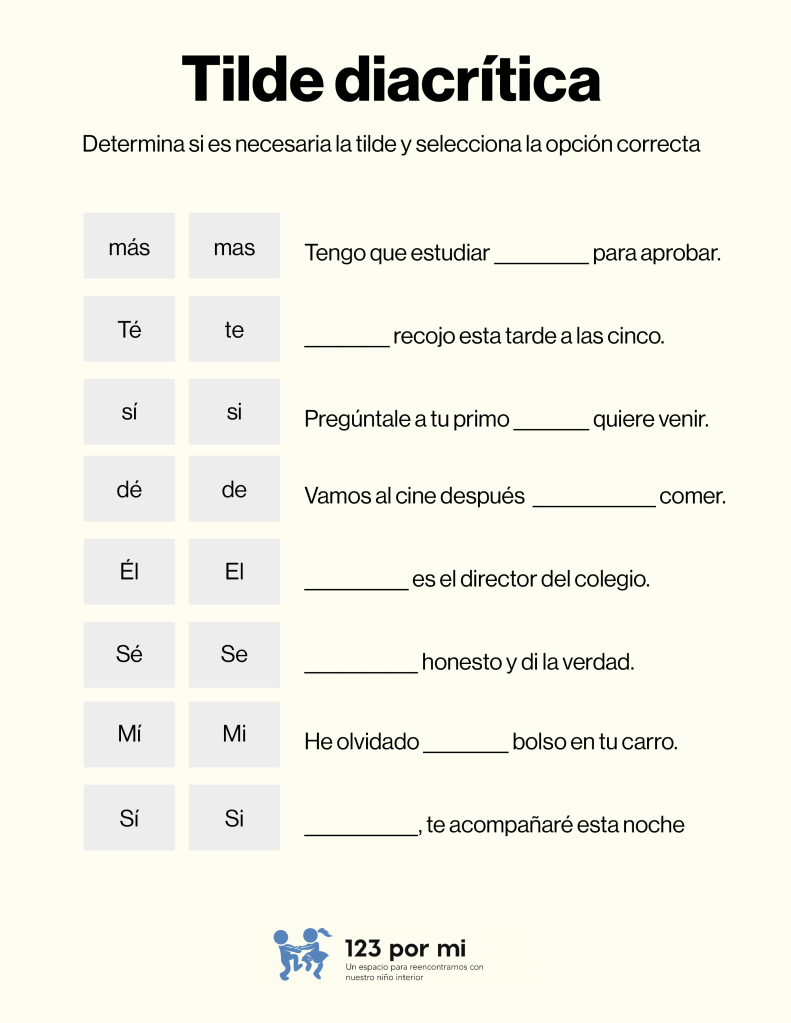

Tilde diacrítica

Tilde diacrítica

Intensamente: una guía emocional para grandes y chicos con corazón y cerebro

Pocas películas logran hacer que una emoción tenga nombre, color, forma, y además un carácter entrañable. Intensamente lo logró. Nos metió literalmente dentro de la cabeza de una niña de 11 años y nos mostró que el cerebro no es solo un órgano que piensa, sino también uno que siente, recuerda, construye y se reinventa.

Desde la psicología infantil, Intensamente es un laboratorio visual que representa de manera maravillosa cómo funciona el mundo emocional en la niñez. Y es que las emociones no son solo “cosas que se sienten”, son parte esencial del desarrollo cognitivo, social y afectivo. Como decía el buen Lev Vygotsky, “la emoción no es un resultado pasivo, sino parte activa del pensamiento”. En otras palabras: lo que sentimos guía lo que aprendemos, lo que decidimos, cómo nos relacionamos y cómo crecemos.

La protagonista, Riley, atraviesa una de esas crisis clásicas que bien podrían estar en un capítulo de Piaget sobre el desarrollo afectivo-cognitivo: cambio de ciudad, nuevo colegio, pérdida de amigos, adaptación forzada. Todo eso mientras sus emociones internas —Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado— intentan pilotar el control central de su mente. Una imagen perfecta para explicar a nuestros hijos y a nosotros mismos cómo, a veces, nuestras emociones no están peleadas entre sí, sino que deben aprender a coexistir y colaborar.

Alegría al principio quiere tener el control absoluto, lo cual es bastante real si lo vemos desde cómo muchos adultos pretenden que los niños estén siempre felices, amables, con buena disposición y cero lágrimas. Pero Tristeza, que al comienzo parece un estorbo, termina siendo la gran heroína del relato. Y esto, desde la psicología, es ORO.

¿Por qué? Porque enseña que todas las emociones son necesarias. Incluso (y especialmente) las incómodas. Como diría Bowlby, el creador de la teoría del apego, “las emociones son señales que orientan nuestra conducta en función de la seguridad emocional”. Si un niño está triste y puede mostrar su tristeza con seguridad, entonces está en un entorno seguro. Y eso es lo que más necesita en su desarrollo.

Cuando Tristeza entra en acción, Riley puede expresar que extraña su hogar, sus amigos, su vida anterior. Y en lugar de “superarlo” o “ser fuerte” (dos frases muy adultas), puede llorar, ser contenida por sus padres y reconstruirse emocionalmente desde un lugar real, profundo y más sólido.

Vygotsky también estaría orgulloso: él hablaba de la importancia del entorno social y del acompañamiento en la construcción del pensamiento y el lenguaje. Y en Intensamente, vemos cómo el diálogo emocional —aunque esté representado dentro de la mente de Riley— es clave para que ella logre nombrar lo que le pasa, conectar lo que siente con lo que necesita, y comunicarlo con quienes ama. Justo lo que queremos que nuestros hijos aprendan: poner en palabras lo que sienten.

Ahora bien, si miramos Intensamente como herramienta para las familias, es una oportunidad mágica para hablar de emociones sin que suene a charla de manual. Verla juntos puede abrir puertas como:

- “¿Cuál emoción sientes tú más a menudo?”

- “¿Has sentido tristeza como Riley alguna vez?”

- “¿Dónde crees que vive tu Alegría?”

Además, podemos observar junto a ellos cómo funcionan los recuerdos, cómo se construyen nuestras «islas de personalidad» (esas bases emocionales que nos definen) y cómo incluso los recuerdos tristes pueden tener valor. No se trata de borrar lo doloroso, sino de integrarlo.

Intensamente también invita a revisar nuestros propios discursos adultos. ¿Cuántas veces callamos el llanto de un niño porque nos incomoda? ¿Cuántas veces decimos “no estés triste” en vez de preguntar “¿qué te tiene así?”?

Aceptar la tristeza en nuestros hijos es reconocer su humanidad. Es abrir un espacio de validación, y como bien sabemos desde la psicología del desarrollo, los niños que pueden expresar y procesar sus emociones con figuras de apego confiables, crecen con mayor capacidad de autorregulación, empatía y fortaleza emocional.

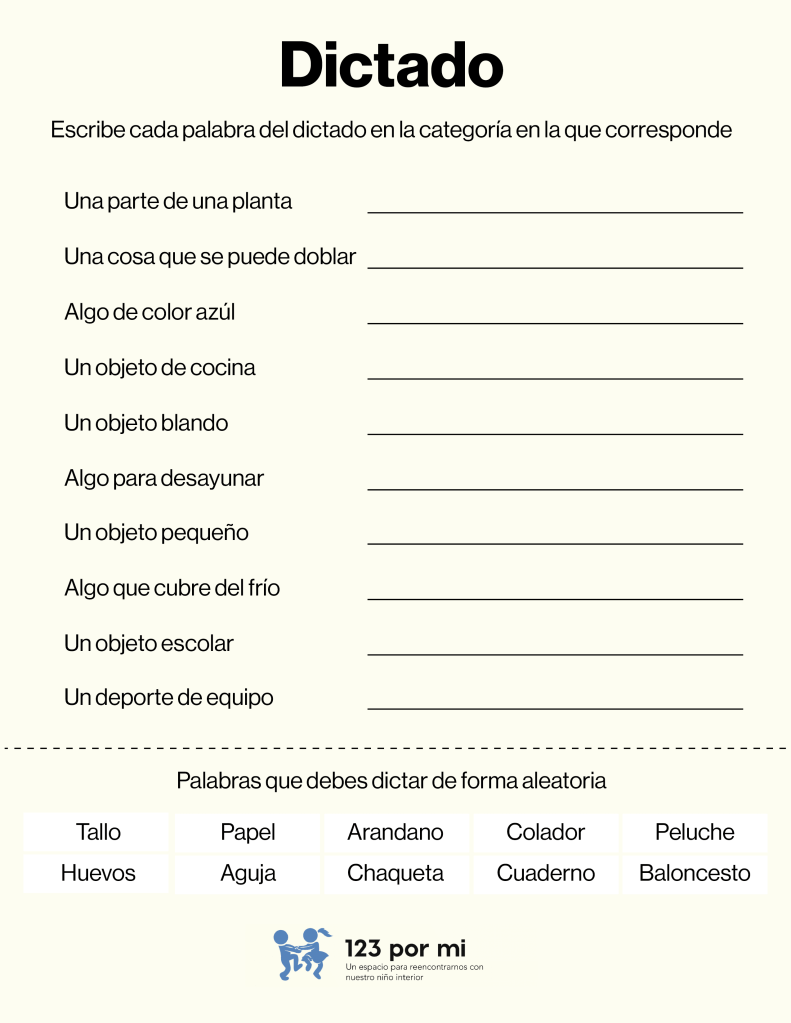

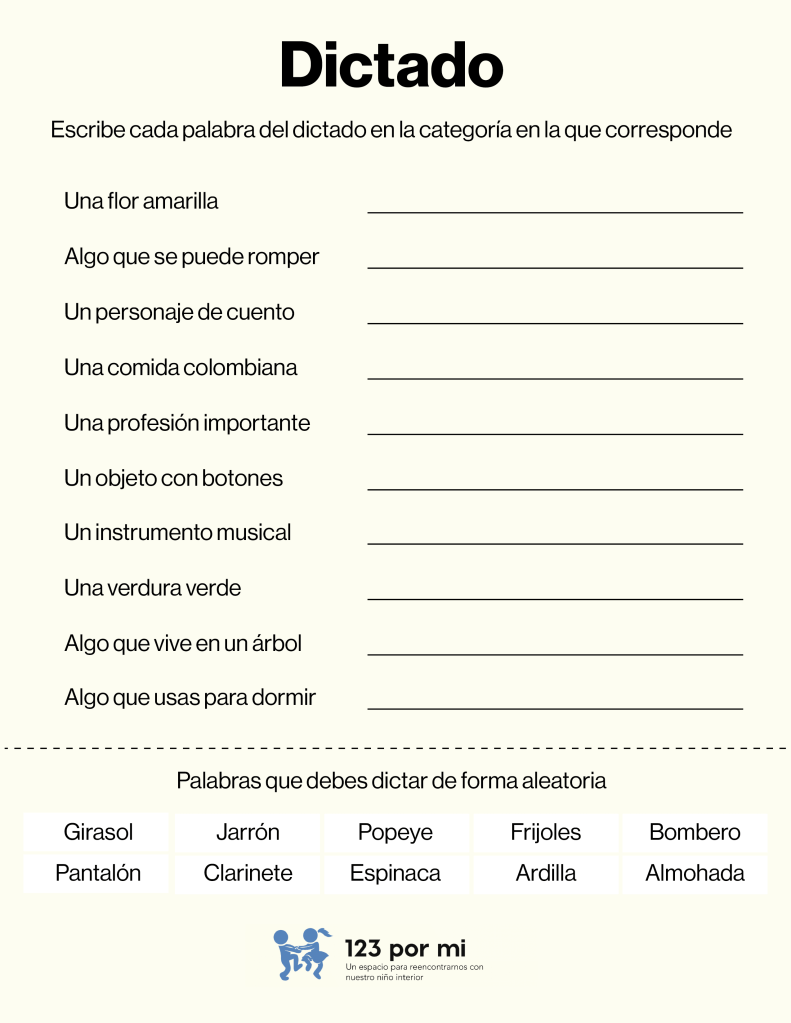

Dictado

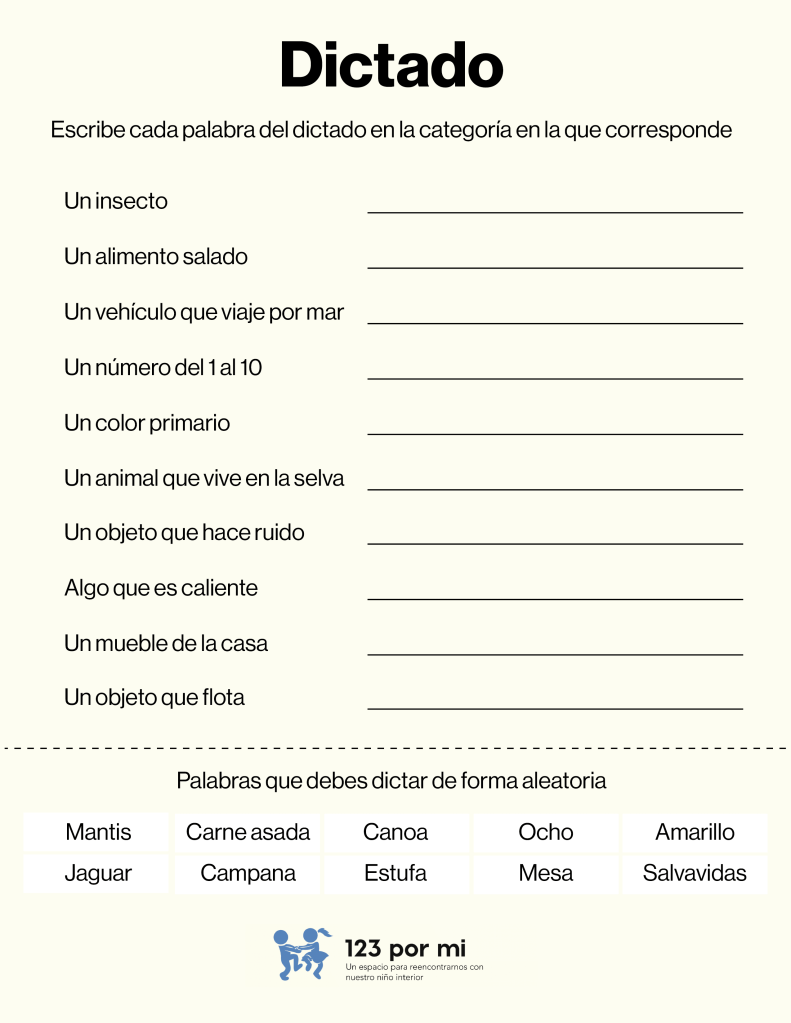

Dictado

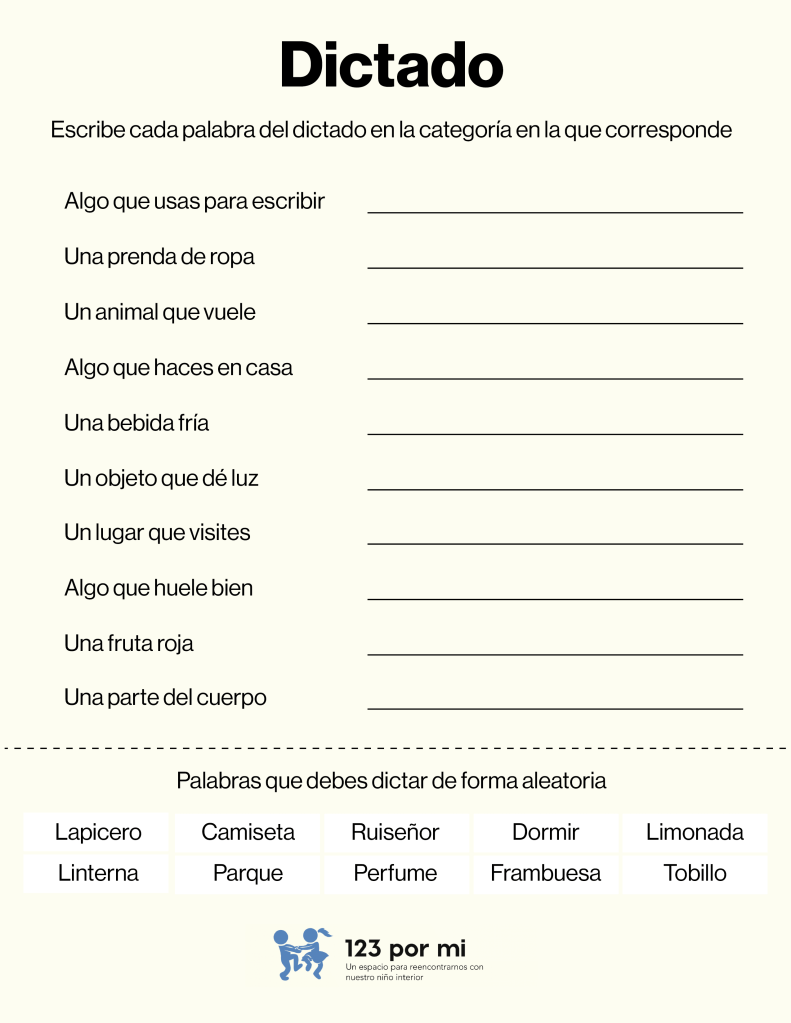

Dictado

Coco: cuando recordar es amar y hablar de la muerte es hablar de la vida

Hay películas que llegan al corazón, y luego está Coco, que llega al corazón, lo exprime con una canción y te devuelve una versión más blandita de ti mismo. Pero más allá del nudo en la garganta que nos deja cada vez que suena “Recuérdame”, esta historia animada es una mina de oro emocional para explorar con nuestros hijos temas que normalmente evitamos: el duelo, el legado familiar y la importancia de ser uno mismo incluso cuando eso va en contra de lo que “se espera” de ti.

Empecemos por lo más difícil: la muerte. Coco se mete en ese tema como quien se lanza al agua sin probarla antes. Y lo hace bien. Nos muestra un mundo donde los muertos no son sinónimo de miedo, sino de memoria, de amor sostenido a través del tiempo. Desde una perspectiva psicológica, esto es valiosísimo: los niños necesitan referentes seguros para hablar de la muerte, y Coco ofrece una narrativa amable, simbólica y profundamente respetuosa.

El Día de los Muertos en la película es mucho más que una tradición colorida: es un ritual de continuidad emocional. Y aquí es donde entra el concepto de duelo sano. En psicología, entendemos el duelo no como un estado a superar, sino como un proceso de transformación del vínculo. Dejamos de tener a esa persona físicamente, pero no emocionalmente. Y eso es lo que Coco enseña con una dulzura que derrite. “Mientras me recuerdes, estaré contigo” es, ni más ni menos, una definición perfecta del amor que trasciende.

Ahora hablemos de Miguel, el protagonista. Un niño con un deseo profundo de ser él mismo, de encontrar su voz, de tocar la guitarra aunque eso rompa con años de historia familiar de rechazo a la música. Miguel representa la búsqueda de identidad, algo esencial en el desarrollo infantil. Desde pequeños, los niños necesitan espacios para explorar lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que los hace únicos. Y muchas veces, esto choca con mandatos familiares o culturales que no han sido cuestionados.

La familia Rivera, en su afán por proteger y mantener su estructura, borra una parte importante de su historia: la figura de Héctor, el músico real, el papá desaparecido, el que fue expulsado del relato familiar. Esta negación es clave: en psicología transgeneracional hablamos de los excluidos, esos miembros de la familia que fueron silenciados o “olvidados” porque su historia dolía demasiado. Y eso, irónicamente, hace que su ausencia pese aún más.

La gran enseñanza aquí es que cuando negamos partes de nuestra historia, también negamos partes de nosotros mismos. Coco muestra cómo sanar la historia familiar requiere valentía, curiosidad y compasión, incluso hacia quienes cometieron errores.

Y no podemos hablar de Coco sin hablar de la abuela Imelda y la bisabuela Coco. ¡Qué personajes! Imelda es la fuerza del linaje, la mujer que se sostuvo a punta de costura y carácter. Coco, en cambio, es la dulzura silenciosa, la portadora de la memoria más íntima. Cuando Miguel canta “Recuérdame” y ella reacciona, estamos viendo cómo la música, los recuerdos y el afecto tienen el poder de conectar incluso cuando la mente empieza a fallar. Un guiño precioso a quienes acompañan a personas mayores con enfermedades como el Alzheimer, y una excusa perfecta para hablar con nuestros hijos sobre el envejecimiento y la memoria sin que dé miedo.

Y claro, también está Dante, el perro alebrije que nos recuerda que los lazos emocionales no entienden de especie, y que incluso en el caos hay guía, amor y compañía. Porque sí, hasta el perro tiene una dimensión emocional que suma.

Esta pelicula es una invitación a abrazar nuestra historia, a recordar a los que ya no están, a cuestionar lo que nos dijeron que debíamos ser, y a cantar alto aunque a algunos les moleste el ruido. Desde la psicología, es una herramienta maravillosa para hablar con los niños de esos temas difíciles que a veces los adultos evitamos… como si no hablar los hiciera desaparecer. Spoiler: no desaparecen. Pero si los abordamos con cariño, sí se transforman.